“以‘用’为导向,以用户为主体!”

今天,第二十届光博会在汉开幕。聚光灯下,湖北科创供应链中心展区被设在展会一楼,入口最显眼处。这家首次登台的创新平台成立不到两年,已促成1.5万余项供需对接。展板上,这样两行大字清晰夺目。

实现高水平科技自立自强、发展新质生产力,对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求。

武汉以光谷为基础,担负起更强使命:强化“支点”的创新引擎功能,“一束光”照亮“一条链”融合“一个生态”。

第二十届光博会“光+机器人”展位,武汉灏存科技工程师付龙演示人形机器人运动神经中枢系统,通过穿戴设备操控机械臂灵巧手完成拿起试管的精细手部动作。记者 胡冬冬 摄

无人车避障、无人机升空、无人船探测,都离不开光技术。

光博会每一届展会都会前沿设置产业议题。今年,“光+智能装备”“光+AI”“光+机器人”的未来图景在场馆里徐徐展开。

来自东湖科学城的东智机器人首次亮相。这个融合了光感知、AI算法与人形设计的项目,短时间内完成了从孵化到落地。

中国工程院副院长邓秀新说:“当前,光电子信息产业已进入蓬勃发展和交叉融合创新期。”

融合的关键是强化企业科技创新主体地位。光谷东智董事长周林兴奋地谈到,“我们用光打通了感知与执行的神经系统!”企业正在与多家光谷传感器企业洽谈合作,计划让人形机器人从核心零部件到整机全部实现“光谷造”。

无人车上,激光雷达与光通信协同,精准识别障碍;数据中心内,光子芯片降低能耗;创新平台中,“光+脑机接口”助力残障康复;高校实验室里,光片技术革新病理诊断……

如今,光电子信息技术已成为武汉新一代信息产业的底层支撑,并与新能源智能网联汽车、生命健康、高端装备制造等产业加速融合,为经济发展带来巨大的倍增效应。

“在方圆100平方公里内,不仅可以找到你的供应商,还可找到你的客户,这本身就是武汉很大的优势。”国际光学委员会副主席顾波在参加光博会时,为武汉的光电子信息的集聚效应点赞。

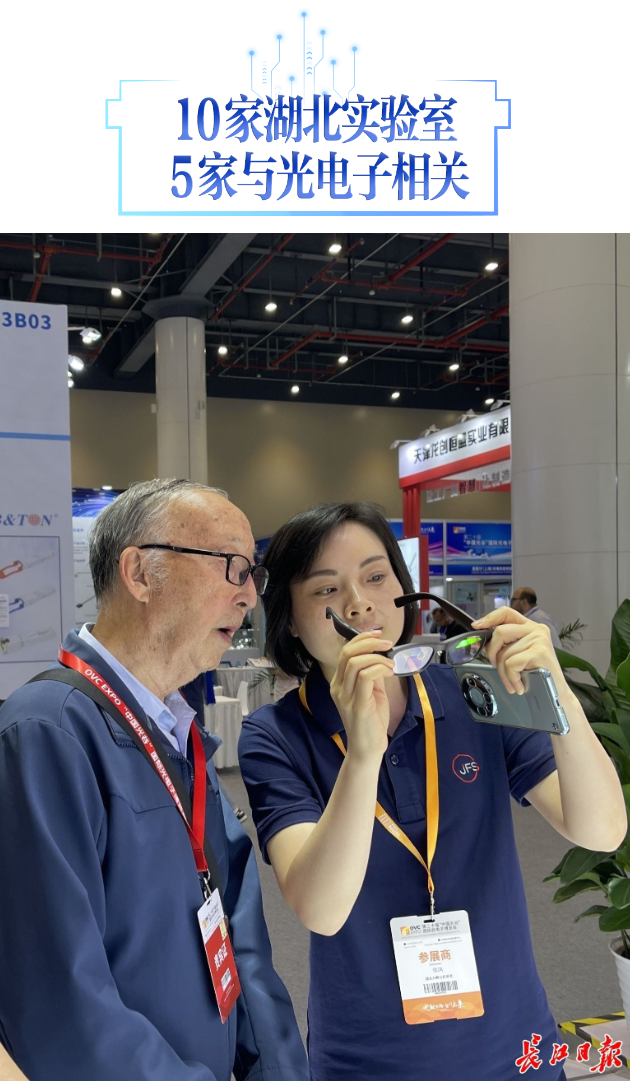

第二十届光博会九峰山实验室展位,搭载氮化镓芯片的AI眼镜引起了殷鸿福院士(左二)的注意。记者李佳 摄

科技创新与产业创新深度融合,增加高质量的科技供给是基础。

“平台发布的每五条需求中就有一条与光电子信息产业相关,已完成的需求匹配中,更是每四条就有近一条涉及光电产业!”首次亮相光博会的湖北科创供应链公司主要负责人告诉长江日报记者,目前,平台已入驻企业7万余家。

在他看来,光电子信息产业不仅是平台供需两端的核心力量,也是其资源配置与服务对接的关键赛道。

武汉光电子信息产业“进化论”怎样书写?武汉大学“珞珈杰出学者”李光认为,相较北京中关村、上海张江,光谷地理位置“先天不足”——作为国内除直辖市重庆外,唯一一个“隔着两个省才能到沿海、沿边境线”的国家自主创新示范区,却凭借创新驱动与产学研深度融合发展至今。

一组有趣的数据印证了这一观点。2021年,湖北光谷实验室揭牌,同年首登光博会,此后从未缺席。其科技成果转化部部长徐迪帆介绍:“高校研发完成0—3,我们衔接3—7,企业实现7—10的产业化,形成完整创新闭环。”

10家湖北实验室中,5家都与光电子信息产业有关;武汉组建10家由企业牵头的产业创新联合实验室,7家牵头企业都是光电子信息的龙头企业。

如今,光博会上,不仅是首发新产品,高校实验室、湖北实验室与新型研发机构的科技矩阵集体亮相。

第二十届光博会高德红外展位,一位观众体验红外热成像探测设备。记者 胡冬冬 摄

巴掌大的蓝牙模块、能实时传输文件的视频电话——这些在首届光博会上亮相的世界前沿数字技术,如今早已融入日常生活。

登陆光博会的柔性手机显示屏创新技术已在武汉落地,长成全国最大的中小尺寸显示面板研发生产基地,未来显示已成为武汉未来产业重点聚焦方向之一;

光纤激光切割机,当初作为激光新应用发布,如今,武汉已成为我国最大的激光设备制造基地之一,高端激光作为关键领域,有力支撑起智能制造装备优势产业发展。

一束光,蕴藏无限可能!

走出展馆,光谷科创大走廊上,东湖科学城百公里范围里,“光合效应”为支点撬动新一轮发展跃迁。

从光谷实验室、华中科技大学光电学院等科研平台的前沿攻坚,到激光企业、芯片企业在车间一线的持续迭代,从平台到链条,从基础研究到市场端口,产业正沿着“芯—光—网—算—端”的全链条推进自主可控和国产替代。

“我们不是科研所,也不是制造厂,而是两者的结合体。”一位参展企业负责人这样说。他们的技术不靠一鸣惊人的“大发明”,而是靠一个个微小的叠加、小步快跑的迭代,最终在现实中落地生根。

科技创新不再高高在上,产业需求不再孤军作战。“科研人员不能只写论文,得走出去;企业也要耐心一点,真正提出诉求。”新加坡工程院院士洪明辉的建议,更是无数科技人、产业人的共识。

“光”不只是展馆里的亮点,它开始有了温度、有了路径。

一束光,连接起芯片、终端、机器人,穿行于医院、工厂、码头,推动着新质生产力的跃迁。

第二十届光博会华工科技展位,观众体验VR操作激光加工装备。记者 胡冬冬 摄

今年全国两会期间,湖北代表团向十四届全国人大三次会议提交建议:着力对国家级光电子信息产业集群进行培育提升,奋力打造世界级产业集群,加快建设“世界光谷”。

国务院发展研究中心研究员李广乾指出,“世界光谷”若想行稳致远,必须为世界贡献新理论、新技术、新产业。

15日当天,已有10余场前沿交流会在光谷召开。今日正式开幕的光博会再次证明,从引进吸收、再创新,再到自主引领,武汉正以科技创新与产业创新深度融合,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。

“光学产业的魅力,在于它横跨材料、精密制造、电子信息等20多个学科,串联起超长产业链,印证着‘协同创新’的强大力量。”上海理工大学教授、光学专家庄松林这样说道。

今日之谷,未来之“光”,已在脚下铺展,在新时代武汉之“重”中重塑,在支点建设中点亮。

来源:长江日报