科技创新是高质量发展的核心引擎。在长江之畔,曾以“青铜故里”“钢铁摇篮”闻名的老工业城市黄石,正以科技赋能破题——当千年炉火邂逅数字浪潮,工业基因中淬炼出“智造”新辉,一座点石成金城市的跃升密码,正在科技与产业的共振中清晰呈现。

走进黄石的工业版图

时光在此形成奇妙褶皱:

老厂房的砖墙仍留存着工业文明的温度

而数字孪生的“试验场”已在其间拔节生长;

每一块铜板镌刻着区块链的“数字密码”;

每一道工序跃动着智能算法的“智慧脉搏”;

传统工业正在经历一场静水深流的“基因重组”

……

在湖北诺德新材料车间

一场肉眼难察的“微米革命”正在上演。这里生产的3微米电解锂电铜箔,厚度仅为头发丝的1/20,却成为新能源汽车电池“快充”的核心支撑。作为全球首家实现量产的企业,它不仅打破了高端铜箔的进口垄断,更以“中国精度”重构了全球产业链版图。

“我们打破了高端铜箔受制于人的局面,改变了产能过剩、产业发展不均的现状。未来,湖北基地将持续向电子材料领域的技术前沿发起冲击。”

在迪峰公司

换热器行业的“核电密码”正在被破译。从三峡水电站到秦山核电站,从国产航母到西门子高端装备,其研发的空冷、氢冷换热设备始终占据行业制高点。2005年,企业贷款千万元建成国内首个换热器实验室,此后以每年源源不断的研发投入,完成了从“设备制造商”到“系统解决方案提供者”的华丽蜕变。

“我们每年研发投入占营收5%以上,且持续增长。通过研发创新,产品已服务于西门子、宁德等世界五百强企业。”

率先在全省发布未来产业和人工智能发展指引,率先举办未来产业创新创业大赛,突破氢能炼钢、岩洞储氢等多个全国首创技术,大冶湖高新区获批全省首批未来产业先导区……黄石,正全力奔跑,以科技创新引领产业创新。

在黄石

传统工业与前沿科技的碰撞

如同燧石击火

不断迸发“行业首次”的创新火花

大冶有色冶炼厂

大冶有色冶炼厂的智能中控大厅内,一块块大屏幕化身工业“最强大脑”。企业构建的“大规模集控—无边界协同”数字化平台,让冶炼全流程实现实时联动。全球首创的“数字化一键摇炉”技术,凭借红外测温与智能判断,将转炉操控精度推向行业极限。

晶芯半导体

晶芯半导体作为国内首家晶圆再生工厂,面对半导体产业链的“隐形战场”,企业正朝着17纳米乃至14纳米工艺发起冲刺,力图构建自主可控的技术闭环。

三丰智能

当人形机器人浪潮席卷全球,三丰智能以±0.2 毫米级的工业机器人精度控制,在精密抓取领域占据先机。

从冶炼车间到半导体产房,传统工业的钢铁筋骨注入数字灵魂,一个个“行业首次”串联起中国智造的“黄石坐标”……黄石,正拔节生长,将“创新变量”转化为“发展增量”。

当三千年前青铜铸造的火星

穿过智能车间的玻璃幕墙

与量子计算的光斑相遇

一场关于“填补”的叙事就此展开——

不是简单的技术填空

而是用科技的金箔

贴补传统工业褶皱里的空白

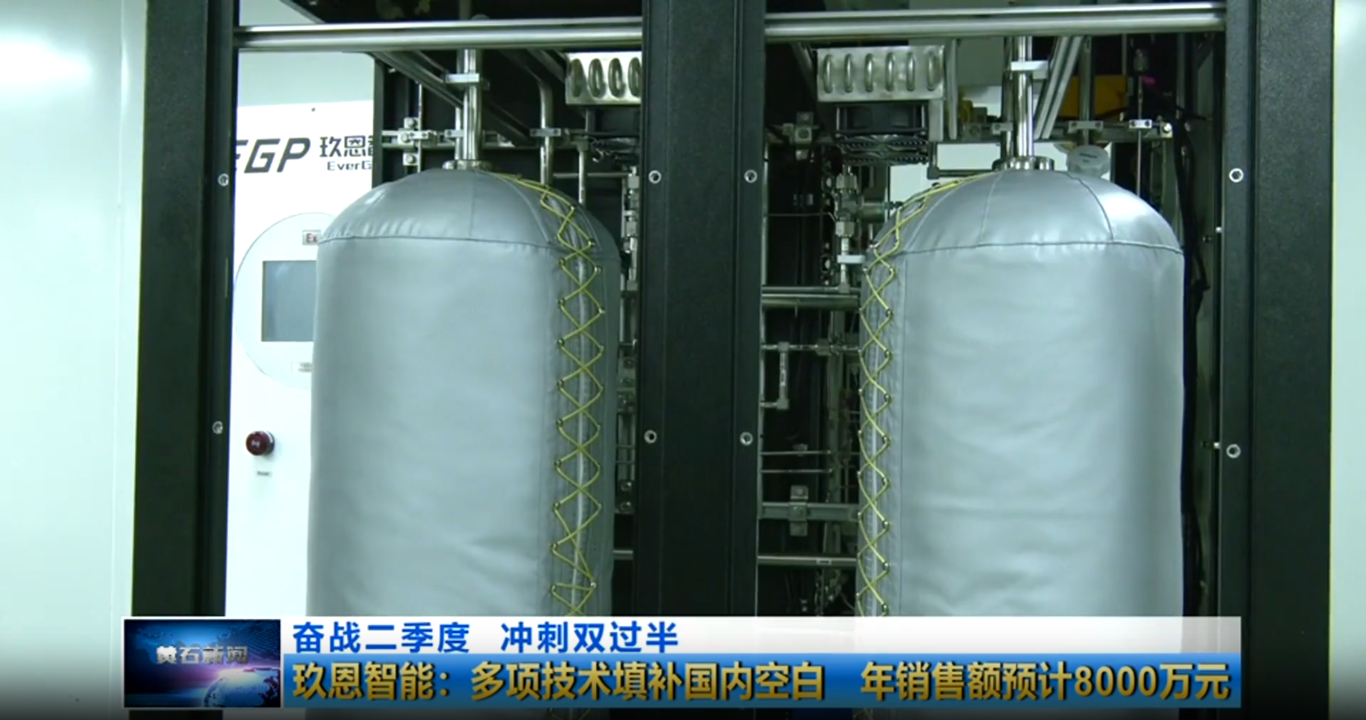

玖恩智能

在玖恩智能的生产车间,分子级的“提纯魔术”正在上演:自主研发的气体纯化器将杂质含量从百万分之一压至十亿分之一,让半导体行业的“粮食”挣脱进口枷锁。每一颗纯净的气体分子,都是投向技术空白的“星火”,在光刻机的光束中勾勒出国产替代的“星河”。

2025年一季度,玖恩智能产值达4000万元,全年目标直指1.5亿元。

先进特殊钢全国重点实验室

大冶特殊钢联合重点院校组建的“先进特殊钢全国重点实验室”,正为盾构机刀具、航空发动机部件提供材料解决方案;华新水泥与高校共建的“硅酸盐实验室”,让国产混凝土抗压强度突破100MPa,性能比肩钢材。

湖北理工学院

在湖北理工学院实验室,科研团队研发的肿瘤抑制剂填补技术空白,成本较进口药低50%,疗效提升40%。

这款创新药投产后,有望催生亿元级乃至十亿元级产业。

湖北师范大学

湖北师范大学的钠离子电池研究,创新性地大幅提升正极材料压实密度,突破低温性能瓶颈;黄石科威自控与华中科技大学合作开发的“免编程拖拽示教机器人系统”,让工业机械臂拥有了“肌肉记忆”,“无代码编程”技术已在打磨、喷涂等场景规模化应用。

在黄石

科技创新不是单点突破

而是系统生态的整体跃迁:

“阳光政策”穿透行政壁垒

“土壤基金”滋养科技种子

“空气生态”联通产学研经络

“水分服务”浸润人才根系

这座城市以“科创雨林”思维

构建起创新要素集聚的微气候

2025年国家创新型城市指数跃居全国第78位;

2024年高新技术产业增加值占GDP比重达24.5%;

连续14年获湖北省科技创新考评“优秀”;

高新技术企业总数达919家,科创“新物种”企业87家,含独角兽企业1家、潜在独角兽企业1家。

当武汉高校的实验室理论,在黄石转化为盾构机刀具、半导体材料、新能源电池;当光谷的研发人才在黄石未来科技城找到中试基地,转型发展的协同效应正加速释放。三千年青铜文明孕育的“炉火不熄”韧性,四十载转型探索淬炼的“创新不止”智慧,黄石,一座老工业基地的蝶变,正在为中国城市转型升级书写生动注脚。